критик

Б О Р И С Г Р И Г О Р Ь Е В I N T I M I T E’

ТЕКСТЫ ВСЕВОЛОДА ДМИТРИЕВА ВСЕВОЛОДА ВОИНОВА

Изд. В.М.Ясного П е т е р б у р г 1918

В В О Д Н Ы Й Исследование творчества художника, завершившего свой жизенный путь, облечено спокойствием. Крышка гроба захлопнута. Вы безмятежно разбираетесь в наследии. Что бы ни измыслили, как бы ни исказили облик художника, причудливо и нарочито, Вы спокойны; мастер не запротестует, не сотворит чего либо, Вами непредугаданного, не не засмеется зло над Вашими умными построениями. Иное дело – когда пред Вами живое творчество, которое все в трепете и движении, которое все течет и, Бог знает, еще куда течет... Здесь все- и темнота, и ямы, и риск, и головоломка. Так бежать ли нам таких ребусов? В научной практике занятие такого рода проблемами почитается чуть ли не предосудительным, однако же Пулковская обсерватория, не занимаясь специально предсказаниями завтрашней погоды, все же не отказывается от объяснений метеорологических злоб дня, даже иногда от их предугадываний, насколько то позволят данные наблюдения. Так же надлежит – на мой взгляд – поступать и нам. Творчество современное является таким же достойным объектом для ученого анализа, как и создание искусства, отодвинутое в прошлое на несколько столетий. Весь вопрос лишь в степени рискованности: в работах над современником- результатом будет почти наверное промах; в работах над предком – при должном трудолюбии и осторожности – желаемый итог обеспечен. Современник – это рисунок-шарада, который придется нам основательно повертеть и так и сяк, пока мы до гадаемся, что он изображает, так как предок – зачастую уже подписной рисунок, который Вам остается только истолковать. Разница почти та же, как в труде хирурга над живым дергающимся телом и трупом; ну а разница в степенях захвата и волнения – разве не та же? И сказать по правде, возня с такой живой головоломкой в сто крат более придаст зоркости глаза и опыта уму, чем кроптливое томление в ворохах книжной схоластики,- впрочем , здесь дело вкуса...

ПОВЕРОЧНЫЙ В предыдущем параграфе мы защищали претензию на работу над современным мастером считать «сериозной»; теперь нам надлежит выяснить иное, но прямо вытекающее из предыдущего, и необходимое, как важное условие для действительной «сериозности» работы. Удачно ли выбран нами объект для анализа; иными словами, стоит ли данный художник того, чтобы над ним производить наши наблюдения? Исторический анализ, произведенный над современником, не лишен значения и смысла, лишь когда он исторически же нужен, иначе игра не стоит свеч... В самом деле, чего стоит наша работа, пусть выполненная удачно и ясно, но над «делом» минутным и пустым? Совсем другой будет результат, когда выбор наш пал совершенно верно, когда молот ударил именно в золотоносную жилу, а не в мусор. Пожалуй, в этом-то и есть самая суть риска работы над современником; вероятно, именно потому-то такой работы чуждается большинство профессионалов-историков искусств, - она действительно чертовски неблагодарна... Вы можете быть чрезвычайно искусны, вы можете Вашим молотом искрошить целые глыбы и не найти золотой крупицы, - тогда как рядом с Вами удачливый глупец и самоучка найдет пригоршни дорогого металла. Итак – исключительной важности моментом – роковым для исхода всего дела – в работе над современником является у г а д ы в а н и е ее исторической нужности. Перо критика – не кнут и не лавровая ветвь, но скальпель в спокойной руке, которым надлежит укреплять и облегачать назревание того, что должно еще дать цвет, и ускорять отмирание того, что должно погибнуть. Ошибки в таком высокой ответственности деле нетерпимы; все искусство и труд оператора идут на смарку, обращаются в издевку над ним самим, если он вместо больного вырежет живое... Следовательно – что же такое Г р и г о р ь е в? Связан ли он самой сутью своей – и п л о д о т в о р н о й сутью – с движением современного русского искусства?.. Умный ли он наследник дедовских богатств и заветов или же мот? Ища отмычку к его мастерству, наверное ли знаем мы, что есть что отмыкать? Эти вопросы надлежит решить возможно тщательней, иначе мы вообще ничего не решим.

«ГРИГОРЬЕВСКОЕ» Стезя григорьевского творчества весьма характерна, я бы даже сказал т и п и ч н а для нашего времени. Ее вехи – те же вехи, что прошло всё наше молодое искусство. Отличие Григорьева от многих других в том, что с некоторой поры он не только шел по уже проложенным вехам, но сам стал их прокладывать, а ныне уже многие другие пошли по им намеченному пути. И в этом одна из причин необходимости попристальнее вглядеться в Григорьева. Его развитие, как и у всех нас – людей того же поколения, – началось с крайней «отсебятины». Излом, надрыв, вычура и, казалось бы, безнадежная запутанность в самовлюбленности. Однако в Григорьеве выявился один изгиб, одна примечательная черточка, которая крепко- накрепко связала его с жизнью как ее пленника и вечного влюбленного. Эта черточка, как волшебная нить, провела его по путаному лабиринту современных художественных исканий; я не говорю, что она спасла Григорьева от многих ям и бед, нет, работая за десятерых, Григорьев и путался за десятерых - список грехов его велик. Волшебство же всё в том, что в конце концов все его промахи оказались необходимейшим материалом, лишь оказались хворостом, из которого сложился превесёлый костер. Сейчас этот костёр пылает, мы с удовольствием подбросили бы в него новые охапки, мы с удовольствием пособили бы Григорьеву п е р е г о р е т ь начисто...да станет та маленькая черточка, которая робко и смутно маячила в юношеском творчестве Григорьева, отныне мощным и основным стержнем! Григорьев сейчас перегорает, он весь на переломе – и в этом его великая удача, должен сознаться... Устроить вовремя аутодафе – это куда лучше, чем терять время на уговоры грешников! Да превратятся в пепел, да развеются на все четыре стороны последние следы постылой «отсебятины», этот вечный выкрик, это кувыркание по паркету, долженствующее изображать пляску над глубинами символа – да сгинет! Да не останется следа от всех этих голубых роз, черных лебедей, коломбин и балаганчиков – вместе с ними сгинут многие... но не Григорьев – этот родился в сорочке – его спасёт счастливая че р т о ч к а - его страсть, или, скорее, его беспредметная влюблённость, я бы даже сказал, его беспрестанное брожение плоти, которое, как отличные дрожжи, все время напрягает его зрение и будоражит его мозг. Эти заложенные в Григорьеве отличные дрожжи будоражат не только его самого... ведь недаром уже сейчас, когда в художнике всё ещё лишь сдвиг и начала, всё в брожении, к Григорьеву уже многие льнут, как мухи к патоке, уже вокруг Григорьева «школа», которой, впрочем, он должен остерегаться, как вероломства; его незваные ученики подстерегают каждую его победу, чтобы обессилить ее тысячами отголосков, чтобы смутить нас назойливыми эхами, чтобы заставить нас спросить: «да где же подлинный голос, пожалуй, он уже успел нам надоесть в одних подголосках»... Впрочем, такая «школа» является и верным показателем, показателем того, что Григорьеву удалось взять п а т е н т на что-то нужное очень многим, что он держит в руках ключ от некоего клада, но конечно, этот ключ с н а г о в о р о м ; напрасно подражатели дерзают выкрасть у Григорьева «григорьевское», подражая каждому нажиму его карандаша, каждой судороге его руки – всё это лишь обрамления, но не с у т ь «григорьевского»; самое же «григорьевское», самый хмель и патока григорьевского мастерства заключается в счастливой ч е р т о ч к е, в неустанном брожении плоти – а разве это сбыточно выкрасть?

ГРИГОРЬЕВ – КАК НАСЛЕДНИК Пожалуй, данный параграф, более других, - дань моему личному вкусу. От каждого современного мастера я тщусь провести некие нити в прошлое. Современное творчество наиболее дорого мне в тех своих путях, где оно последовательными звеньями сплетается с мастерами, уже умершими. Национальная преемственность, возможно более кровная и непрерывная – насколько она осуществима в современном жизенном укладе – это то, о чём я мечтаю и чего ищу, - и те художники, у которых я не нахожу искомой связи, для меня – пустое место... С таким аршином я пробовал приступить к Григорьеву, но поистине трудно было выискать русских предков у этого русского мастера среди ряда учителей западных – главным образом, если не исключительно французских. Пребывание в Париже наложило властную печать на духовный облик художника, а так как, и сидя дома, русские художники последних поколений в несравненно больших дозах и с большей легкостью вбирали в себя отражения западной художественной культуры, чем почерпали знания о своей, то – надо сознаться, линия преемства, намечающаяся в Григорьеве, чрезвычайно тонка. Скорей, вглядываясь в толстые, как шнуры, прориси свинцового карандаша, протертые в теневых местах нежной ростушью, мы вспоминаем кроки Родена; вглядываясь в кое-какие «дьявольские» сюжеты, кивнём хотя бы на Рапса, а наблюдая излюбленные художником повороты обнажённого женского тела, затронем, неустанно воспевавшего ту же тему вдохновенного Фрагонара, но ещё, и в особенности, нам хочется упомянуть славного виртуоза литографского карандаша Гаварни и затем... сделать прыжок к русскому художнику – так как в этом именно месте наш прыжок, может быть, наименее покажется натяжкой к Федотову. Григорьев как осуществление некоей части заветных помыслов Федотова – помыслов, которые тот не смел, не мог и даже не знал выразить в своих вдовушках, институтках, набросках мод и интимных сцен. И если, с одной стороны, Григорьев стоит перед Федотовым несравненно лучше вооружённым, обладающий языком несравненно более полнозвучным и гибким, чем даже решался помыслить Федотов – в этом вечная легкая победа последующих поколений над предыдущими, - то с другой стороны, Федотов также может стать важным примером как мастер, макавший кисть не только в масло или воду, но и в собственную кровь... Пусть название Федотова Гоголем живописи решительно неверно, но оно характерно как знамение. Действительно, Гоголь высится перед потомками, как идеал живописной правды, к которому русское художество множеством троп и рядом поколений лишь упорно пробивается той таинственной «могущественной правды», которую отнюдь нельзя путать с п о д о б и е м, однако беспрестанно путали...

РЕАЛИЗМ - ПРАВДА? В одной из своих критических заметок Достоевский сетовал на неправильное понимание и искания п р а в д ы в русском искусстве, он растолковывал истину, теперь, пожалуй, становящуюся почти что азбучной, о разнице между подобием в смысле приближения к натуре и правды в смысле высшего живописного синтеза. Но к несчастью, в те времена эти сейчас столь понятные слова прозвучали не только странно, но скорей как вещее пророчество о далеком грядущем... Однако теперь мы в праве толковать об этом грядущем, как о нашем сегодняшнем дне. Сейчас жестокая операция над глазом зрителя уже произведена более или менее окончательно, за что мы должны поблагодарить главным образом так называемый «футуризм»... Публика, наглядевшаяся на портреты – окрошки из кусков человеческого лица, обрывки шляп и воротничков, на кубы и жестянки, - принимает, как вполне естественные и даже необходимые, искажения и преломления в произведениях хотя бы Григорьева. Публика уже уяснила себе разницу между правдоподобием и творческой «правдой», и теперь художнику следует закрепить этот важный момент, следует перелом сегодняшнего дня использовать для того, чтобы в бесплотную абстракцию вчерашнего искусства влить теплую и сладкую кровь ж и з н и... На этом пути ясно стоит Григорьев... У него нет и отзвуков утомительных копий натуры, у него всё в искажениях и преломлениях, всё в приближениях к «правде», но далеко от подобия; кроме того, что сейчас чрезвычайно в а ж н о, - подчеркиваю – в его работах много теплой человеческой крови, он не страшится с о д е р ж а н и я, он не боится показаться смешным и выказать боль или волнение к той или другой теме, - рукой художника у него все время водит мозг человека... да окрепнут же его силы, да зародятся в нём сюжеты, все более возвышенные и сильные! Мы поняли разницу – ощутили ее до рези в глазах на футуристических выставках между правдой художественной и обыденной действительностью; так дайте же нам эту в д о х н о в е н н у ю п р а в д у, а не только гаерство, глумление и разруху

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ Задача, которую предстоит выполнить грядущим мастерам, грандиозна, а вместе с тем чрезвычайно ясна и проста – вновь слить искусство с жизнью; живописную п р а в д у, сейчас столь несходную с «зеркалом жизни», может быть, еще более нужно будет отвлечь, обострить, чтобы она стала с п л а в о м той же жизни, но несравненно ярчайшим, убедительным и впечатляющим до жути... Просто, не правда ли? Тем более просто, что у нас есть в литературе наглядный пример такого ф о к у с а - Гоголь. Этот мастер довел свой вычурный, полный гипербол и фантастики стиль до такого блеска и остроты, что наивные читатели приняли его за б ы т о п и с а т е л я... Кошмарное воплощение призраков и теней его взволнованного мозга было принято за правдивую летопись дореформенной России! Правда, за последние годы эта забавная ошибка была убедительно разъяснена такими критиками, как Мережковский, Шамбинаго, Брюсов, Розанов, но тем более выпуклым стал этот исторический пример волшебной силы художественного мастерства. Но как же это произошло? Как обучился Гоголь этому чудному мастерству, какие силы или примеры навели его на эту особую стезю, и как он мог зачаровать всех призрачной игрой воображения, заставить признать этих призраков за портреты, верные до жути, его современников! У Гоголя это произошло так: рядом со смутными и дряблыми, ничего не значащими перепевами, как «Ганс Кюхельгартен», у него вдруг выдались листы высокого напряжения, как «Вий»; и в этих совершенно особых листах высшими точками являлись строки – автобиографического смысла – лирические и чувственные порывы; в них Гоголь выказал необычно-обостренное сладострастие, необычно-изощренное чувство плоти, - чувство, которое у него пронизало решительно всё, - от клока женского костюма до дерев и самого неба... «Какие искры пролетают по жилам, когда блеснет среди мрака белое платье! Я говорю – среди мрака, потому что все тогда кажется мраком. Все чувства переселяются тогда в запах, несущийся от него, и в едва слышный, но музыкальный шум, производимый им. Это самое высшее и самое сладострастнейшее сладострастие!» ( Из отрывка «Страшная рука»). Или еще пример: «Как томительно-жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и зное, и голубой, неизмеримый океан, сладострастным куполом нагнувшийся над землей, кажется, заснул, весь потонувши в нем, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объятиях своих!» (Начало «Сорочинской ярмарки»). На таких описаниях крепла рука Гоголя, такими воспоминаниями насыщался его мозг, и в таких наблюдениях заостривался его глаз; чувственность, –было для него переживанием смертоносной силы и нестерпимым, как слишком накаленная сталь, и женщина возникала в его взволнованном уме, как огненный столб, который его испепелит, лишь он прикоснется... Да послушайте, как Гоголь описывает сладострастную скачку ведьмы на бедном философе: ...»Хома Брут скакал с непонятным всадником на спине. Он чувствовал какое-то томительное, неприятное и вместе сладкое чувство, подступавшее к его сердцу... Он видел, как вместо месяца светило там какое-то солнце... Он видел, как из-за осоки выплывала русалка, мелькала спина и нога, выпуклая, упругая, вся созданная из блеска и трепета. Она оборотилась к нему – и вот ее лицо, с глазами, светлыми, сверкающими, острыми, с пеньем, вторгавшимся в душу, уже приближалось к нему, уже было на поверхности и, задрожав сверкающим смехом, удалялось, и вот она опрокинулась на спину – и облачные перси ее, матовые, как фарфор, непокрытый глазурью, просвечивали пред солнцем... Но там что! Ветер или музыка? Звенит, звенит и вьется, и подступает, и вонзается в душу какой-то нестерпимой трелью... Он чувствовал бесовски-сладкое чувство, он чувствовал какое-то пронизающее, какое-то томительно-страшное наслаждение. Ему часто казалось, как будто сердца уже вовсе не было у него, и он со страхом хватался за него рукой.» («Вий»). Конечно, зрелость остудила чрезмерный напор плоти, томительного и страшного чувства, пронизывающего весь состав, уже не было, - и вот резец, сталь которого чрезвычайно крепко и остро прокалилась сладострастием, был готов в руках художника. Теперь он обрел силы потешаться над тем, что ранее томило его ужасом, теперь он научился, не шатаясь и не обжигая подошв, стоять на лаве, сумел вогнать внутрь себя самый жар и дразнить нас лишь радужным пеплом – пеплом сатиры, надругательства и «правды» до жути... Но разве кого- либо обманул Гоголь, - во всяком случае, обманывает ли он сейчас? Разве мы не сознаем ясно – что лишь сдавленная плоть, что лишь чудовищное брожение плоти – дало радугу, дьявольский обман и волшебство образам, созданным Гоголем, поставило их, как жутких двойников нашей земной жизни, тогда как эти образы были – лишь напор неутолённой плоти и бред одинокого мозга...

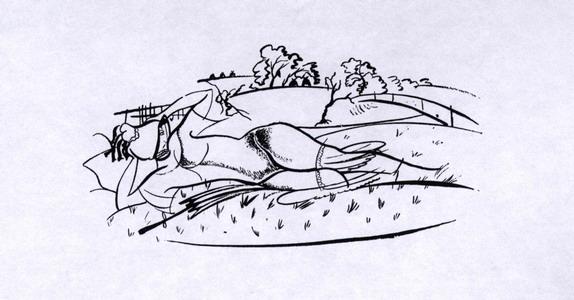

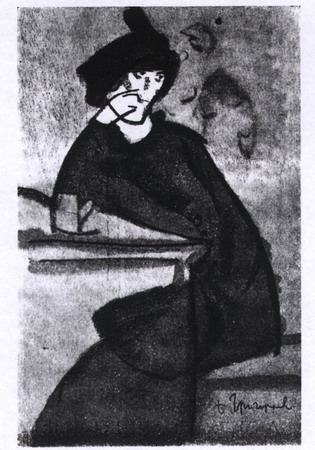

КЛЮЧ К ГРИГОРЬЕВУ У Григорьева это произошло так: в своих многочисленных юношеских работах, еще неверных и смутных, где он сливается то с Судейкиным и Павлом Кузнецовым, то с Анисфельдом или Сапуновым, он вдруг случайно выдавал черту особую и высоко «правдивую»... Конечно, это случалось там, где особенно был напряжен и возбужден глаз художника, где несдержанно проступал его внутренний облик, его порыв и страсть, там, где похоть, как животворный луч, пронизывала все... И у Григорьева ч у в с т в о п о л а пронизывает всё, получает особую и необычайную обостренность. Взгляните на его дерева, намеченные одними линиями свинцового карандаша, на прориси, нежные и вместе упрямые, ветвей его ствола! Ведь здесь – в этих мирных пейзажах – печать той же повышенной чувствительности, та же взволнованность и необычная выразительность, как в тех страстных и судорожных зигзагах, которыми Григорьев набрасывает изломленную линию женского живота или складку кружевных панталон. Чувство плоти – это та с ч а с т л и в а я ч е р т а григорьевского духа, которая, как компас, направляла творчество художника; вливала в это творчество все больше и больше теплой и терпкой крови, и все с большей и большей насточивостью убеждала нас, что – «да, именно таков обнаженный ствол дерева, именно так прогядывает девичье тело среди складок белья.» Григорьев думает, что он проникает глубоко в сокровенную жизнь плоти или, как в высшее и совершенное воплощение ее, в интимный мир девушки и женщины. Конечно, он ошибается, и так же жестоко, как ошибался Гоголь, воображавший, что он читал в сердцах и помыслах людей. Нет, это мы, крадучись, пробираемся в заповедный мир григорьевской сущности, вглядываясь в зигзаги его карандаша и удары кисти. В «INTIMITE”» мы не будем искать познания женщины – иначе мы попадем в тот же просак, как и неудачливые истолкователи «Мертвых душ»; нет, там были лишь поистине мертвые души и наваждения, от которых Гоголь думал спастись, описывая их, как спасаются от чертовщины крестным знамением. Григорьев рисует нам девушку в судорогах чувственности, рисует чертами неожиданными и тем более врезающимися каким-то плетением чудных иероглифов, какой-то паутиной, с единым цепким и горячим центром - п л о т ь ю. Но нет, конечно, это наваждение, таких девушек мы не встретим в жизни – их нет и не будет – это лишь тени и сумятица взволнованной памяти художника, - это лишь обман и фокус, - это лишь плоть и похоть, с напряженной силой отброшенные на холст или бумагу художником. С таким упрямством и верой, что мы невольно заражаемся, невольно воспринимаем эти фантастические отображения, как д е й с т в и т е л ь н о с т ь, когда здесь лишь правда, та драгоценная «настоящая» п р а в д а - «правда» мастера, о которой мы уже толковали выше... Ключ к Григорьеву в наших руках. Мы понимаем теперь, как и чем он нас обманывает и привораживает. Он кивает нам на женщин, на дерев/а, на травы – вот, дескать, их обнаженная сущность, вот их intimite/, вот п р а в д а, закрепленная зоркой и властной рукой художника. Но мы улыбнемся и кивнем на него самого: - хотите видеть Intimite/ Григорьева, хотите понять фокус его карандаша и кисти, так вглядывайтесь же хорошенько, как он передает движение женского тела и соблазн кожи, как он улавливает шелковый блеск чулок, мятые тени кружев белья, как томительно-нежны и покорны у него стволы дерев, и напряжен и упрям изгиб сука. А главное, помните: все его мастерство и чары только и е р о г л и ф ы, которыми Григорьев описывает с е б я и свое чрезвычайное, делающее его неподобным другим ч у в с т в о п л о т и. Однако, овладев ключом, украли ли мы у Григорьева его богатство? Увы, и здесь вечная насмешка над подражателями и ворами. Чем глубже проникаем мы в художника, чем обнаженней стало нам его intimite/, тем бесповоротнее осознаем мы, что «патент» уже взят, что для того, чтобы действительно, по-настоящему обворовать Григорьева, надо быть им, не иначе...

ГАДАНИЕ НА ОСНОВАХ КЛЮЧА Я решаюсь позволить себе эту роскошь, это самое любопытное в неблагодарном деле худоэжественной критики, хотя, может быть, и самое бесполезное – поворожить о будущем Григорьева. Внутренний стержень его творчества нами видим; он не определяется мыслью или логикой, но особым чувством - ч у в с т в о м п л о т и. Трепетанием и игрой этого чувства обусловливается вся сила произведений Григорьева. Отсюда первая и самая глубокая о п а с н о с т ь – распыление этой силы, с годами, в равнодушии, черствости и остылости. Но будем думать, что того не произойдет; будет лишь – или уже происходит- п е р е л о м; драгоценное чувство, вместе со зрелостью, внедрится далее в глубь григорьевского мозга, чтобы тем самым придать его глазу еще большую изощренность и возбуждение. Тогда очередной задачей Григорьева будет сплавить все добытые им обрывки и клочья нежного опыта в нечто более грандиозное, возвышенное и и д е й н о- с е р ь е з н о е (да не побоимся мы произнести эти сейчас еще столь поруганные и высмеянные слова!) Однако для нас еще не ясно, как столь остро уже воплощенное «григорьевское» чувство плоти, одним мастерским наклоном и ростушью карандаша, в очерке то безлиственной ветки, то складки подола, художнику удается перенести на большое полотно. Но это д о л ж н о произойти. Григорьев должен крепко встать на обе ноги, если он не хочет вовсе упасть (мы помним на примере такого же «чувственника» Гоголя, как неустойчива и жарка под ними почва), а не волочить одну онемелую ногу за собой, как волочил он ее за собой до сих пор; в григорьевских работах маслом еще много гнезд «застарелого», мутного и половинчатого, что особенно наглядно рядом с ясной и изощренной силой его карандаша. Как-то по-особому, не раскрашивая, не накладывая больших красочных планов, но отдельными пластами, одним наклоном и резким броском кисти передавая свет и цвет, - так, нам думается, должна наметиться масляная техника будущего Григорьева, но, впрочем, я начинаю ворожить уже слишком детально...

Одну опасность или, вернее, болезнь необходимо преодолеть Григорьеву – я назову ее «мир-искусственничеством». Болезнь эта у художника сейчас проходит – это некая приторность кисти, некое сладкое омирание, как отголоски опостылой заповеди, что иску

сство – это услада и украшение жизни. Нет, искусство – это и страсть, и кровь, и жуть; это знамения, которые мы чертили на стенах, чтобы запугать ими ночных упырей. Григорьев – один из наиболее «сюжетных» современных мастеров – это нас особенно радует; он один из первых, работающих на самой насущной – на наш взгляд, стезе, на путях к слиянию формальных завоеваний современности с ее идейным брожением и сущностью; ему остается лишь не утерять так удачно найденного т е м п а. А не утеряет он темпа тогда, когда то, что сейчас представляется лишь частицей его творчества, что сам Григорьев выделяет сейчас под рубрику «intimite’», удастся сделать ему единым рычагом для всей творческой деятельности, когда исключительное «чувство плоти» заполонит все поле его зрения, так как только тогда мы – зрители – будем целиком захвачены им, только тогда мы начнем восклицать в восторге или страхе: - «да это зеркало жизни, это подлинная п р а в д а!» А дать такое зеркало, совершить такой ф о к у с – в этом заветная цель грядущего дня русской живописи. Всеволод Дмитриев Сентябрь 1918 г.

|